Псковская область — озерный край

Озера, щедро рассыпанные по древней земле, — истинное украшение природы Псковского края. Озера большие и маленькие, затерянные в лесной глухомани и поднявшиеся на высоту, с которой легко обозреваются окрестности, — словно драгоценные камни лазурита, оправленные в темную и светлую зелень хвойных и лиственных лесов (В. К. Лесненко. «Псковские озера»).

Игорь Григорьев – один из известных псковских поэтов – в своем стихотворении «Озеро» описал особенности каждого времени года и каждого месяца года на псковском озере.

Псковскую область называют озерным краем, и это вполне объяснимо — на территории нашей области расположено очень много больших и малых озёр. По подсчетам — их около 3 711. Они занимают около 6% поверхности области. Для сравнения: в Эстонии — 4,7%, в Латвии — 1,7%, в Новгородской области — 3,7%. Только в Ленинградской больше — около 10%.

Больших водоемов на Псковщине немного. Если условно отнести к ним озера площадью свыше 10 кв км., то их окажется около 13.

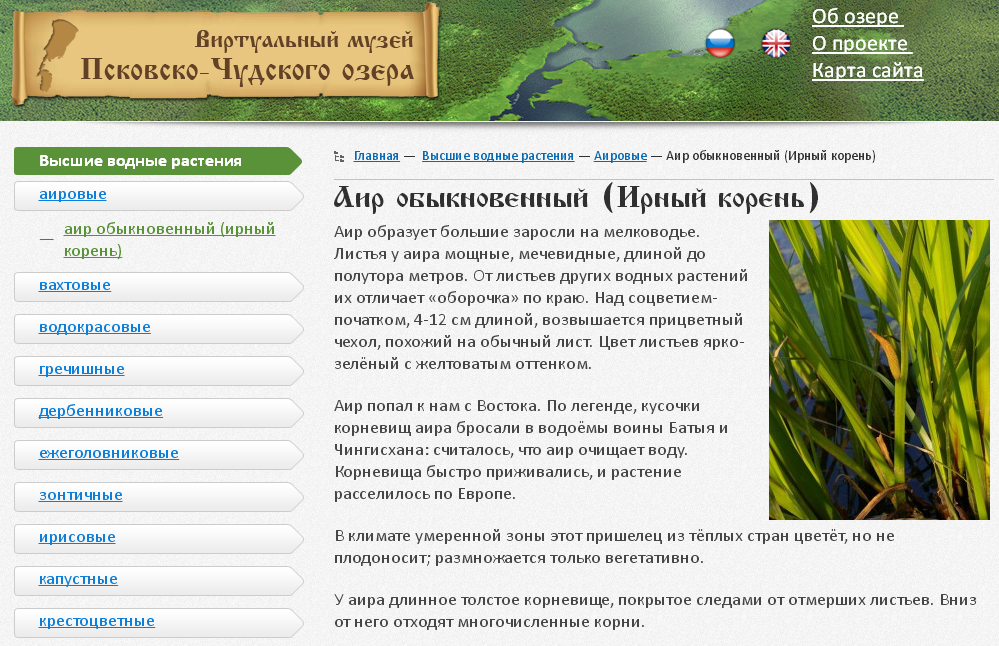

Озера располагают огромными природными ресурсами. В них заключен самый дорогой минерал на Земле — пресная вода. Это естественные рыбные угодья, в которых обитают промысловые рыбы. Богат и разнообразен и растительный мир водоемов. Ряска, элодея, телорез, тростник и другие водные растения обладают высокими питательными свойствами и могут служить кормом для сельскохозяйственных животных. Тростник и камыш — хороший строительный материал, из них делают камышит.

По территории области озера распределяются неравномерно, концентрируясь, главным образом, в южных районах, что определяется строением рельефа. Особенно богаты озерами такие районы, как Пустошкинский, Невельский, Себежский, где они занимают 6-8% поверхности.

Больше всего озёр встречается в Себежском крае, расположенном в южной части Псковской области, — их насчитывают более 500.

Себеж — город на озерах

Ах этот странный город на озёрах,

Люблю твою таинственную тишь.

Разгул ветров в лесах и на просторах…

Ты красотой меня пьянишь.

Ирена Яненсон

псковский поэт

Крупные озера Псковской области

Самое крупное озеро в области — Псковско-Чудское озеро. Оно занимает 4 место по величине и пятое по объему среди озер Европы. Площадь озера — 3 558 кв. км, из которых 44% приходится на Эстонию, а 56% — на Россию. Длина озера — 152 км, максимальная ширина — 47 км, средняя глубина — 7,1 м, максимальная — 15,3 м.

Если находишься на середине озера в самом широком месте, то берегов не видно. Голубая гладь озера создает ощущение морского простора. В штормовую погоду это ощущение усиливается. Крутые волны опрокидываются на мелководье белой пеной прибоя. Шум прибоя заглушает все звуки. Кажется, что перед тобой настоящее море. Именно поэтому псковичи называют водоем Чудским морем.

Озеро вытянуто и состоит из трех частей — Чудского озера (с площадью 2 613 кв.км), Псковского озера (709 кв. км) и соединяющего их проливообразного Тёплого озера (236 кв. км). В озеро впадает свыше 30 рек и речек, вытекает же из него одна река Нарва.

Творца чудесное творенье,

Чудское озеро вода,

На берегу с благоговеньем,

Молчат пришедшие сюда.

Волна на берег набегает,

Ведет с ним тихий разговор,

Чудское озеро сияет

Жемчужиной среди озер.

Не загрязнять Чудские воды,

И берега не засорять,

Мы чудо Северной природы,

Должны беречь и охранять.

Бабина Мария

ученица Палкинской средней школы

В 2015 году запущен познавательный сайт о самом крупном водоёме Псковского края — «Виртуальный музей Псковско-Чудского озера». Виртуальный музей является своего рода справочником по биоразнообразию, природным ценностям и культурно-историческому наследию региона Псковско-Чудского озера.

Знакомясь с разделами музея, пользователь может получить представление об уникальном животном и растительном мире данной территории, соприкоснуться с историей ее заселения и жизнью людей на берегах озера. Виртуальный музей не содержит ограничивающего контента и рассчитан на самую широкую аудиторию, интересующуюся природой и историей региона.

Псковско-Чудское озеро — мелководно. Обычные глубины Чудского озера — 6-8 м, Псковского — 3-4 м. Это имеет положительное значение. Благодаря небольшим глубинам озеро хорошо прогревается, что благоприятствует развитию обильного планктона — корма промысловых рыб.

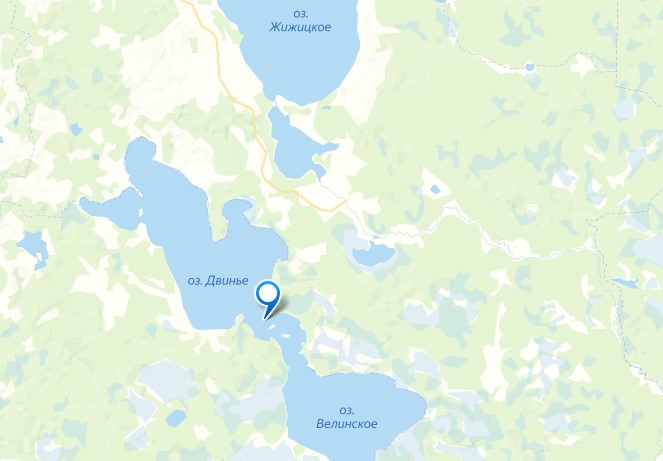

Жижицкое озеро — второе по величине среди Псковских водоемов. Расположено на юго-востоке области. Площадь озера — чуть более 50 кв. км, обычная глубина — 3-4 м.

Канавой оно соединяется с двойным озером Двинь-Велинским. По сути это один водоем, разделенный узкой перемычкой на два плеса. Двинь-Велинское озеро по площади уступает Жижицкому и занимает третье место.

На четвертом месте находится озеро Полисто, площадь которого более 30 кв. км. Оно расположено на востоке области среди огромной болотной равнины, которая по озеру называется Полистовской. Полисто мелководно: обычные глубины — 2-3 м, берега заболочены.

Также к крупным озерам Псковской области можно отнести: Себежское, Невельское, Нечерица, Большой Иван, Але, Урицкое, Свибло, Дубец (площадь — свыше 10 кв. км).

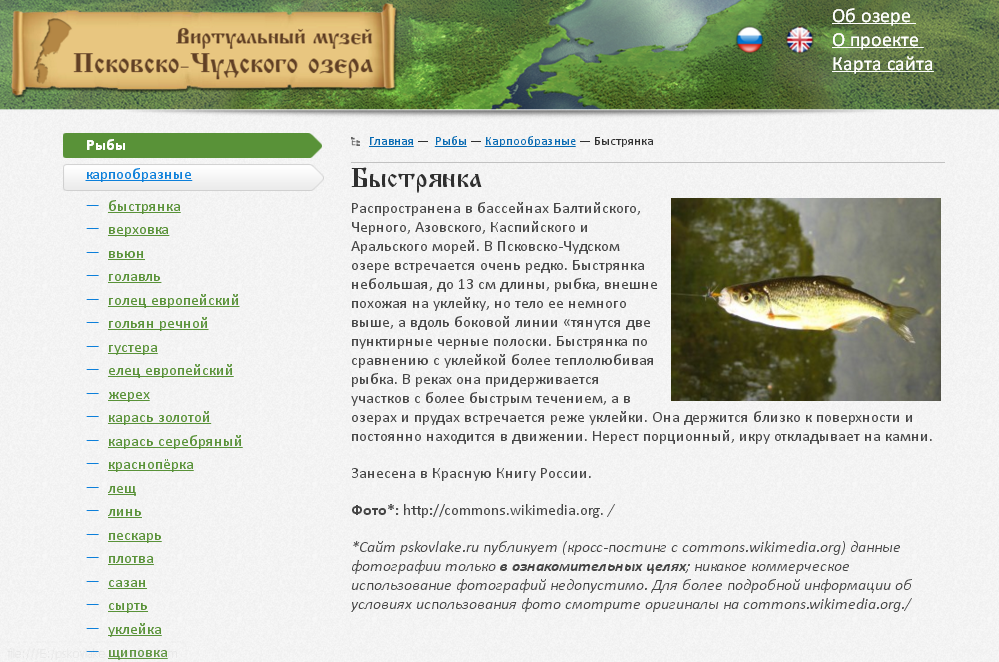

Рыбы Псковских озер

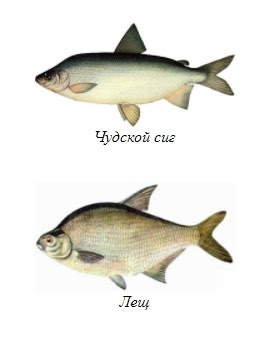

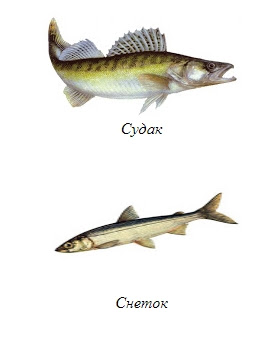

Крупные озера имеют промысловое значение – в них вылавливается рыба. Особенно славится рыбными богатствами Псковско-Чудское озеро, где ежегодно добывается сотни центнеров рыбы (снетка, судака, леща, ряпушки, чудского сига, щуки, окуня).

Псковский снеток еще в старину имел большую известность. Он находил спрос не только у местного населения, но и вывозился в другие города и за границу. Снеток шел в Петербург, Москву, Ярославль, а также в Польшу, Австрию, Германию.

Снеток — озерная рыба семейства корюшек. Длина его обычно не превышает 10 сантиметров, вес — 12 граммов. Питается снеток главным образом планктоном (мелкими рачками). Снеток особенно вкусен в сушеном виде. Мастера сушили его в специальных печах.

Уловы снетка по годам колеблются в зависимости от планктона и потребления его теми или иными рыбами. Нерест снетка происходит ранней весной у берегов на песчаных грунтах с прошлогодней растительностью. Сильное зарастание береговой зоны лишает снетка места нереста.

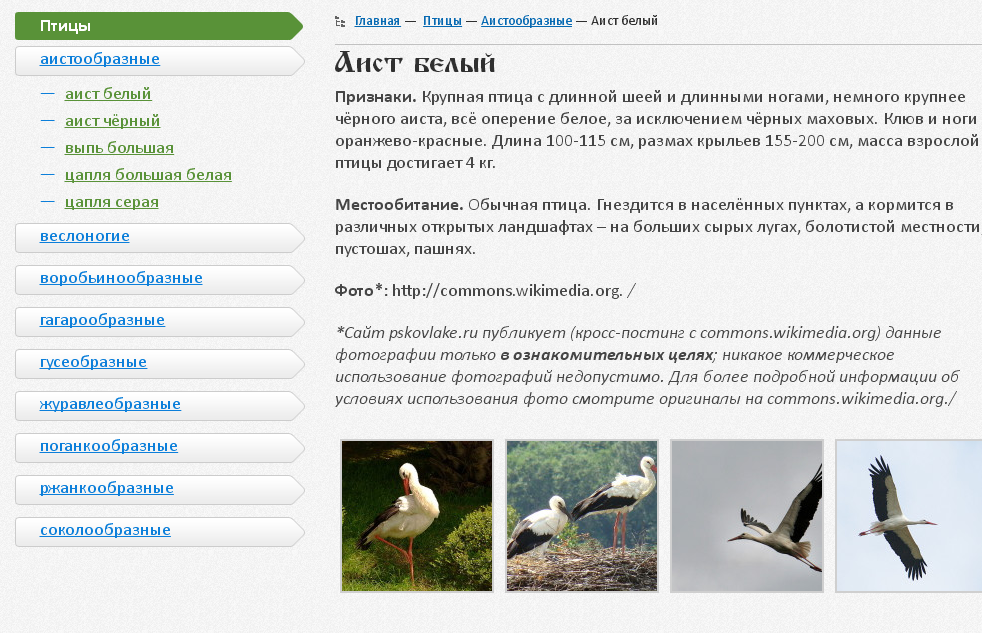

На озерах нашей области много водоплавающей дичи — без труда можно встретить лебедей и уток.

На территории Псковской области встречаются «цветные» названия водоемов.

Озеро Чёрное – называют его так из-за цвета воды и характера грунта. Вода имеет оттенок чая, прозрачность низкая и на дне илистый грунт, который тоже придаёт тёмную окраску озеру. А есть еще Озёра Белое, Красное, Зелёное, Рыжее, Синее, Ясное, Светлое, Серебряное, Чистое (последние три названия больше говорят о чистоте водоёмов, остальные — складывались исторически и имеют отношение к обозначению цвета и качества воды, преобладающей растительности и животному миру).

Псковские озера — памятники природы

В феврале 2021 года два озера Псковской области были объявлены памятниками природы — озеро Урицкое и озеро Ворохобы в Великолукском районе. Территория, занятая этими озёрами, объявлена особо охраняемой территорией регионального значения.

Озеро Урицкое

Урицкое озеро — озеро в Великолукском районе (в Пореченской волости) на юго-востоке Псковской области. Раньше озеро носило название Серутское или Сирутское озеро. На картах 1942 года фигурирует как озеро Сирото. Входит в 10-ку крупнейших озер Псковской области.

Площадь озера — 11,8 км², максимальная глубина — 10 м, средняя глубина — 4,1 м. Озеро имеет дно, покрытое песком и галькой. Озеро проточное. Через реку Серучица (Пестриковский) соединяется с рекой Ловать. На северном берегу озера находится деревня Урицкое.

Тип озера — лещово-судачий. Массовые виды рыб: судак, лещ, щука, окунь, плотва, ёрш, уклея, густера, красноперка, сом, линь, карась, налим, угорь, вьюн, язь, щиповка, карп; единично также раки.

Озеро Ворохобы

Ворохобское озеро или Ворохобы (также Борисоглеб) — озеро в Пореченской волости Великолукского района Псковской области. Площадь озера — 2,3 км². Имеется 2 острова. Максимальная глубина — от 3,5 до 3,6 м, средняя глубина — 1,6 м (от 1,0 до 2,0 м).

Озеро сильнопроточное. Относится к бассейнам реки Ловать, которая протекает через озеро с юга на север. Тип озера — лещово-судачий. Массовые виды рыб: лещ, щука, судак, плотва, окунь, ерш, густера, уклея, красноперка, линь, карась, язь, елец, голавль, пескарь, сом, налим, жерех, вьюн, щиповка.

Для озера характерно: илистое, в центральной части (русло реки) песчано-каменистое дно; отлогие и низкие заболоченные берега; на побережье — леса, луга, болото. Фактически является озеровидным расширением реки Ловать. Подвержено сильным колебаниям уровня воды.

Внешне озеро ничем не примечательно. Берега озера топкие и сильно заросшие болотной растительностью — осокой, тростником, камышом, роголистником, кувшинками и водяным орехом.

Водяной орех — это вымирающее растение, относится к реликтовым. Выглядит он в виде розетки водяного ореха, которая плавает на поверхности. Удерживается на месте лежащим на дне достаточно большим шиповидным орехом, который съедобен.

На берегу озера расположены деревни: Ворохобы, Борисоглеб, Зуи. На озере есть проход для лодок, расчищенный рыбаками. Местами вдоль берега есть леса.

На территории памятника природы разрешается любительская рыбалка, проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических коллекций. Любая другая деятельность, в том числе сброс сточных вод, строительство, распашка земель, размещение объектов капитального строительства и другие работы запрещены.

Тишина

Когда вдали от шума городского

Усталый август выкатит луну,

На влажный берег озера лесного

Я прихожу послушать тишину.

Теплеют думы в поздний час заката.

В природе наступает забытье.

В кустах прибрежных доцветает мята…

Вы не забыли запаха ее?

Все призрачно вокруг и неподвижно:

Ни плеска волн, ни шелеста стрекоз,

И даже звезды падают неслышно,

Боясь нарушить чуткий сон берез.

Е. А. Изюмов

псковский краевед и поэт

Легенды о Псковских озерах

О псковских озёрах существует много легенд — вот только некоторые из них:

Значение и охрана Псковских озер

Водоёмы имеют большое значение: это место обитания и произрастания растений и животных. Из водоёмов люди берут воду для питья и хозяйственных нужд. Водоёмы являются транспортными путями, местом отдыха. Красота озёр и рек радует человека. На водоёмах человек отдыхает от суеты городской жизни и становится чуть ближе к природе. И не стоит удивляться тому, что летом население Псковской области намного возрастает. По рекам и озерам проходят туристические маршруты, на берегах озер расположены санатории, турбазы, дома отдыха, детские лагеря.

Водоёмы должны быть чистые, и мы можем внести в это дело свой посильный вклад — следить за чистотой на берегу, мусор уносить с собой и выбрасывать в специально отведённые места, не допускай мытья в водоёмах транспортных средств, а самим при купании соблюдать осторожность.